最近、引っ越した先での騒音問題について、同時に複数人から相談されるということがあったので、「引越しの繁忙期って春頃じゃないの??」って考えていたほうでした。

調べてみたら秋も引っ越しをする方々が結構いらっしゃるみたいです。

基本的に筆者の場合、会話で突っ込んだプライベートの話をする事がなくて、また、深く事情や内容を聞くタイプでもないので、取り急ぎ、実際にやっていることをブログ記事にすることができるなと考えたので書いてみました。

- 元大工さんの筆者が実際に行っている部屋の防音対策

- 騒音対策は手作りでも簡単にライブ配信環境が可能になること

- 騒音や防音効果を測るための簡易的な便利アプリの紹介

関連記事:ライブ配信向けの騒音対策が簡単にできる方法を分かりやすく解説する

まずは部屋で音がどれくらいの大きさなのかを把握する

今回は、騒音に対する部屋の防音対策なので、基準になる防音対策対前の音量を計測して、視覚的にデータで保存したり、いつでも確認できる環境が必要です。

Amazonで「騒音 計測器」などを入れると、たくさん計測器が出てくるのですが、

- どの周波数帯まで計測できるのか?

- 計測機器の指向性(音量を計測する範囲)はどうなっているのか?

- 計測したデータをどのように出力したりデータとして残せるか?

最低でも、上記3つを把握して計測機器を購入しないと、ちゃんとしたデータが取れなかったり、防音する前に、そもそも騒音がどこから発生しているのかなど、防音対策後にできそうなプロセスを組めなくなってしまいます。

一旦、まずは応急処置として可能な防音対策であれば十分に機能として活躍できるアプリを紹介します。

iOSでの音計測アプリ

筆者のスマホはiOSの方なので、下記のアプリを使用しています。

Sonic Tools SVM|Rikki Systems Inc.

リアルタイムに計るだけでなく、最大音量を計測した時のピークホールドができるのですごく便利です。

Android OSでの音計測アプリ

Android OSの場合は、下記のサウンドスペクトルアナライザです。

サウンドスペクトルアナライザ| PC Mehanik

ご利用のOSに応じて選択してください。

こちらも、リアルタイムで音量を測りながら、ピークホールドを記録できるので便利です。

部屋の防音対策をする前にピークホールド機能をONにした状態の記録をとる

部屋の防音対策をする前に、まずは防音対策前の

- 日中の音を計測

- 早朝か深夜などの音を計測

- 1番うるさい時間帯の音を計測

上記3つの音量情報について、ピークホールド機能をONにした状態で記録しておきましょう。

スクショとかで毎日記録できるので、まずは音を測るということを体験していただければ幸いです。

音量に関する環境基準については、環境省の騒音に係る環境基準についてから確認が可能です。

計測した音がどれくらいの大きさと考えられているのかについても、環境省からPDF形式ではありますが、情報が公開されています。

これら上記の情報から、計測後のアクションについて検討できる情報が取得できますので、参考になれば幸いです。

部屋の防音対策を始める

部屋の防音対策は、本格的に行おうとすると高い施工費用がかかります。

なので、騒音原因になっているものが何かを特定して、それを解決するのが一番なのですが、それも中々難しいのが現実的なところでもあるので、まずはこちら側が先に防音対策をしてしまいます。

ただし、DIY的にやる分、費用は若干抑えられますが、低音域の騒音対策、防音や吸音は難しいということだけご理解いただければ幸いです。

また、部屋の防音対策で使用する部材などは、なるべく簡単に済ませることができるようにしていますが、防音対策をする箇所の表面素材と防音テープや葉状テープなどについて、経年劣化による剥がれの可能性もあることをご了承ください。

次の章からは、騒音に対する具体的な防音対策を書いていくのですが、筆者の経験上、1番効果が高いのは窓・扉に関連する防音対策の部分になります。

なので、最初はそこだけ試してもらうというのもありです。

部屋の床に防音対策をする

床の防音対策は、予算に応じて最大3種類の物品を利用します。

- 60cm×60cm×1.2cm キズ防止 高硬度 振動吸収 床保護 トレーニング器具用マット

- 12枚セット 1.2mm厚 防音ファストラボ (縦30cm×横30cm)1.08㎡

- 川上産業 プチプチ 緩衝材 ダイエットプチ d37L 三層品 幅1200mm×全長42m

トレーニング器具用マットだけでもそれなりに良い感じ

床については、筆者の場合は騒音による防音対策というよりも振動対策的なものもあったので、この構造になっています。

プチプチロールを使っているのは、床がカビてしまうのが嫌だったので、フローリングのほど的な要素もあって、最下層に敷いてあります。

また、床については、この後の扉などに行う防音対策と絡んでくる部分もあるので、引き戸の場合はあまり気にする必要はないのですが、開き戸の場合は、扉の下の隙間や扉の開く範囲を最初に把握してから防音範囲を決めた方が良いです。

防音部材のずれが気になる時には?

防音部材のズレなどが心配にな時は、筆者の場合はiHouse all 両面テープ (3cm×0.2cm×1M)で、3cmくらいの長さをいくつか作って、部材の角などに貼り付けています。

防音素材で作るベッドも構築できる部材構成

それぞれ安くない値段なので、これは試しでやってみる系のモノになってしまいますが、筆者の場合はベッド代わりに

- 1層目:防音ファストラボのシート

- 2層目:トレーニング用床マット

- 3層目:プチプチ緩衝材

- 4層目:低反発マットレス

の構成でベッドを作りました。

3層目のプチプチロールが3つ以上必要になりますが、養生テープで横からぐるぐる巻いていけば結構固定されます。

あとは、自分に合わせたマットレスの厚みで、というという感じです。

沈みが気になる場合も出てくるので、なるべく厚みのある低反発マットレスを推奨します。

部屋の窓や扉に防音対策をする

続いては部屋の窓や扉です。

利用する部材は以下の3つです。

- 川上産業 プチプチ 緩衝材 ダイエットプチ d37L 三層品 幅1200mm×全長42m

- 日本製 プランプ オリジナル 隙間テープ スキマッチ 黒 厚 2 mm 幅 15 mm 長2 m 4M分(1巻の中に2本入)

- ニチバン 養生テープ フィルムクロス テープ 50mm×25m巻

上記3つの部材を使用します。

窓の防音対策は難しい

防音対策自体は、窓が開かなくなることを前提に手順として

- 窓の大きさを測って、プチプチロールも大きさも整えます

- 一番端のプチプチ部分を潰します

- 養生テープをプチプチの端に付けて、窓に貼り付けます。

ちょっと慣れが必要ですが、最初に隙間テープで、窓に仮止めしてから養生テープで固定してしまうこともできます。

ただ、窓の場合は採光をとるか防音のためにマットを貼る代わりに、部屋の照明以外に光が貼らなくなってしまう…という部分があるので難しいところです。

筆者の会社の事務所は、道路に面している部分があるので、部分的に

タンスのゲン 吸音材 日本製 【復元不要!完成品】 50×50 厚み5.0

という商品を利用して、窓に貼り付けたプチプチの上にさらに貼り付けています。

防音というよりは、吸音材を壁に貼り付けているイメージです。

部屋中に吸音材を貼れるのが理想的ではあるのですが、部屋が相当広くないと、貼り付けた後に狭くなった感がすごく出るので、あまりお勧めはできないです。

開き戸に隙間テープを貼る

数種類試してみたのですが、筆者の場合は日本製 プランプ オリジナル 隙間テープ スキマッチ 黒 厚み 2mm 幅15 mm 長2mと、この商品が1番扱いやすかったです。

貼り直しができるくらい便利に、接着と剥がしやすさがバランスしているのでコレを選んでいます。

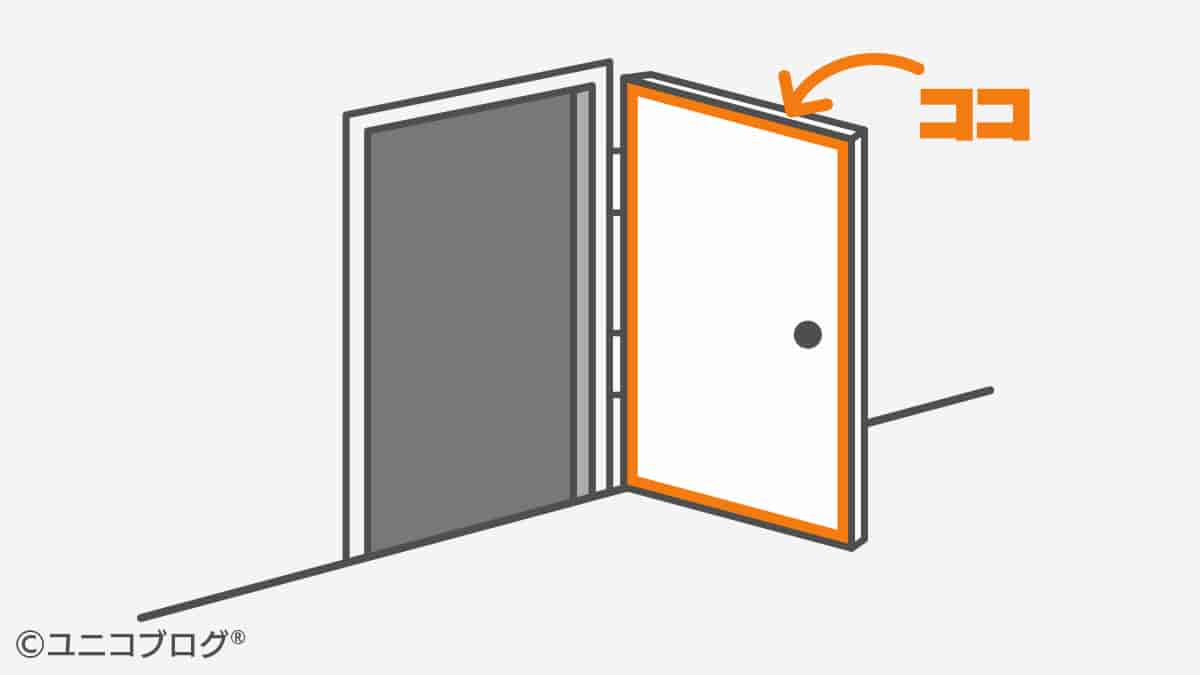

隙間テープを貼る場所なのですが、文章だと伝えにくいので、画像を作成しました。

貼り方としては、扉自体の戸当たりがある側(扉自体に隙間テープを貼ります。)に、隙間テープで扉の端を囲うように貼っていってもらえれば幸いです。

おそらく、難しいのが扉の 蝶番(ちょうつがい)のある横側と下側だと考えています。

戸当たりが、どうなっているのかによって、端に合わせてピッタシに貼れば良い場合もあれば±1mmから±2mmくらいの調整で貼る必要性も出てきます。

ただ、そのために剥がしやすい隙間テープを選んでいます。

筆者の事務所の場合、季節や時間によってものすごい騒音になることがあるので、ここは念入りに隙間テープで密閉性を高くして少しでも騒音が小さくなるようにしました。

床を何層にもしているのは、そういう部分での振動も軽減できるという部分があります。

引き戸に隙間テープを貼る

引き戸の場合は簡単です。

引き戸は縦枠に当たる部分(長手のほう)に、まっすぐと隙間テープを貼るだけで完了します。

天井の防音対策はDIYでやるには難しい

天井は、タンスのゲン 吸音材 日本製 【復元不要!完成品】 50×50 厚み5.0 5枚セットが軽いので、両面テープで固定していく方法もありますが、騒音原因が天井でない限りはお勧めできないです。

また、直接クロス紙に接着することになったり、持ち家か賃貸か、また、天井材が何かによってもだいぶ変わってきます。

点検口などがあれば良いのですが、電気配線も絡んでくるので、絶対に触らないようにした方が良いです。

本来は、この辺りに断熱材(グラスウール)などがあれば良いのですが、部屋によってはそれらが入っていない場合もあるので、難しいところです。

壁を傷つけないで施工しやすい発泡スチロール板もありです

基材にハニカム構造の段ボールや発泡スチロールを基材にした防音パネルを手作りするのも結構ありです。

実際に手作りして計測したブログ記事も書きましたので、これらの情報がお役に立てば幸いです。

部屋の防音対策効果は建物構造によって変わります

筆者の場合、防音対策をする前とその後では、20db程度の軽減ができましたが、建物によってはそれ以上になることもあるし、それ以下の防音効果しか得られない場合があります。

筆者の場合の具体的な実例については下記のブログ記事で詳細を記載しています。

関連記事:ライブ配信向けの騒音対策が簡単にできる方法を分かりやすく解説

実際には、騒音問題への自分で可能な対策に関しては

- 遮音

- 吸音

- 防音

等々、色々な周波数の音に効果が高い対策が細かくあるのですが、実際のところ、自分でどうやって騒音対策をすれば良いのか分かりにくいのが実際のところです。

今回は、筆者が実際に行なっている事例を紹介してみました。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。