前回は、初心者向け動画の作り方に関する記事として、【初心者向け】動画制作のアスペクト比とは?を書かせていただきました。

今回は、撮影/収録においての、セーフティゾーンと、コンテンツを制作する上で欠かせないテロップ位置について書いていきます。

最近は、HDもフルサイズで当たり前に全ての画素(HDなら1920×1080)が表示される様になったのであまり気にする必要がなくなってしまいました。

が!!今まで(と言っても10年近く前の話ですが…)のセーフティゾーンがどんなものだったのか、現在はどんな具合で運用されているのかをYouTubeでの考え方を事例に説明していきます。

昔のセーフティゾーン

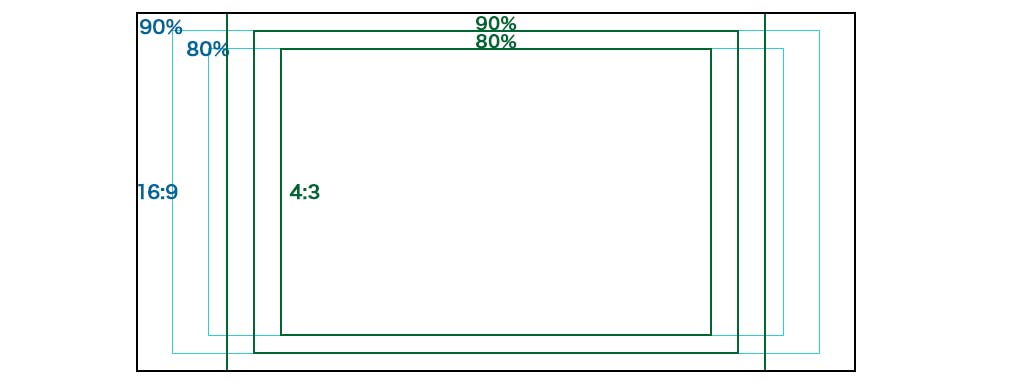

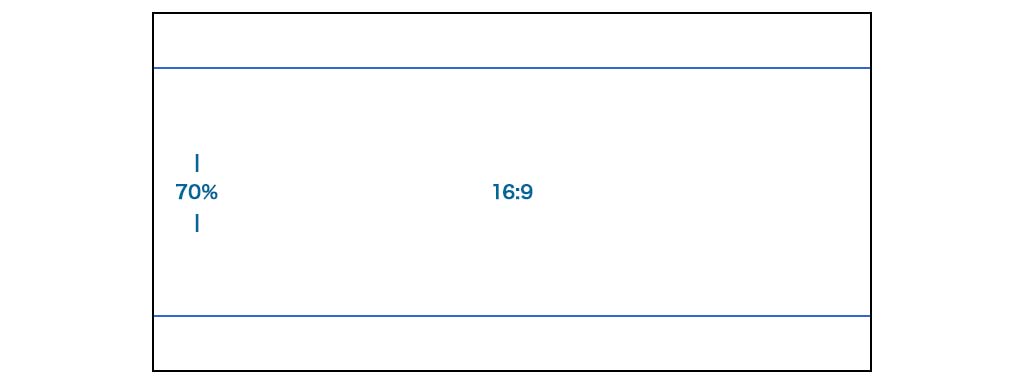

10年くらい前までは、アスペクト比が放送コンテンツ含め4:3と16:9の両方で番組などのコンテンツが運用されていました。(サイマル放送と言います。)したがって、番組を制作する際のセーフティゾーンは以下の様なものになります。

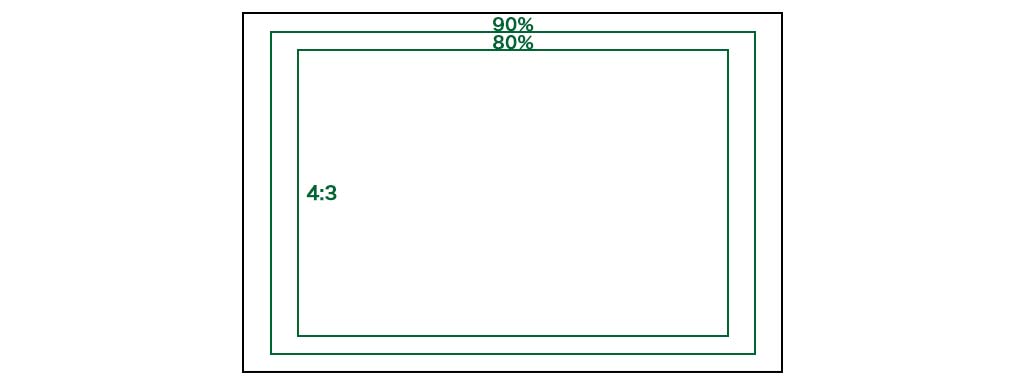

4:3 セーフティゾーン

セーフティゾーンとは、視聴者側の環境によって文字などの画面に付加される補足情報を確実に表示領域内に収めるために設定されているものです。

当時のテレビやDVD(DVD-VIDEO規格)の時のセーフティゾーンは以下のものでした。

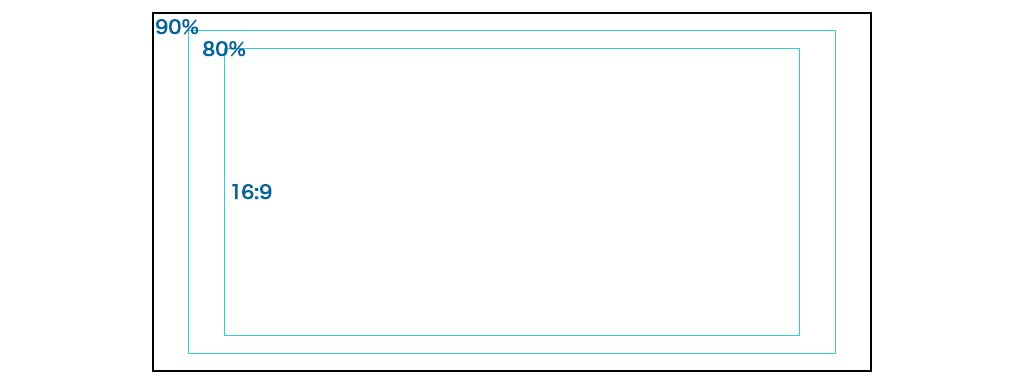

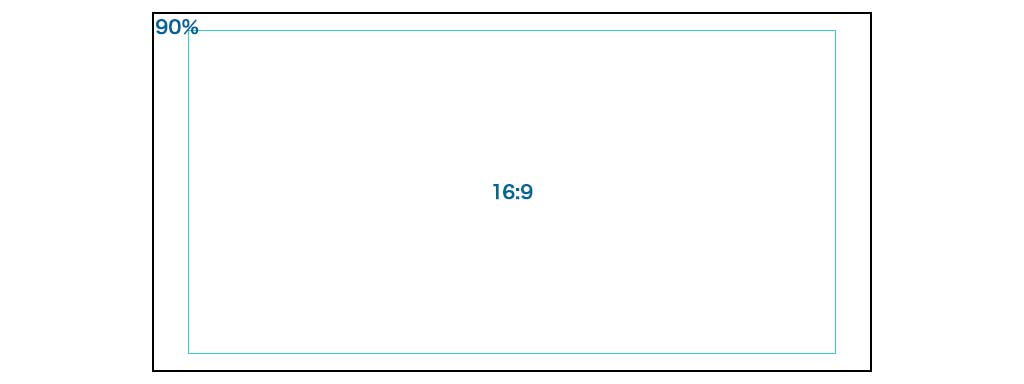

16:9 セーフティゾーン

DVDは4:3と16:9のアスペクト比が混在できたので、16:9については以下の様なセーフティゾーンで設定されていました。

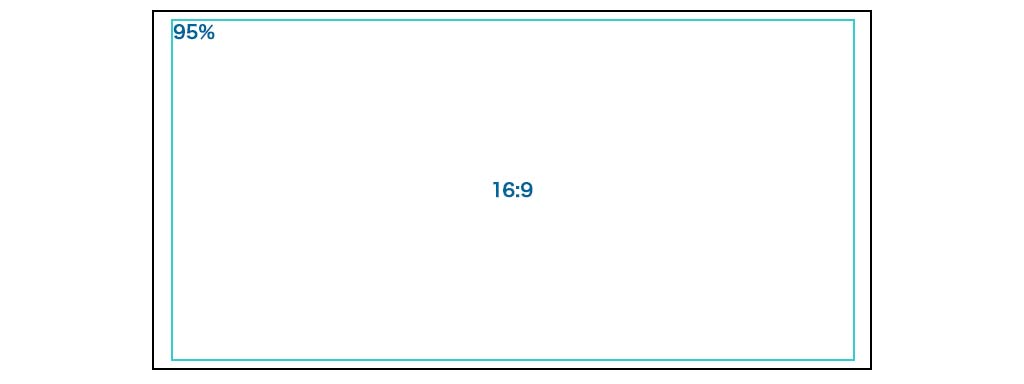

最近のセーフティゾーン

最近は、テレビ放送でも先述したような広い範囲のセーフティゾーンでの運用はあまり見かけなくなりました。

ほとんどの場合、下記のセーフティエリアにほとんど収まっているはずです。

また、Blu-rayでのセルパッケージも増えてきて、独立前に扱っていたコンテンツメーカー様の作品は、下記の様なセーフティゾーンで運用していました。

100%表示される配信プラットフォームもある

厳密には、配信環境によって映像が完璧にフルサイズで表示されて再生できたり、ライブ配信を行うこともできます。

ただし、OBSなどの配信サポートアプリケーションの利用と、配信先のプラットフォームによっては、若干、表示領域に違いがあったりすることがあるので、特に、ライブ配信などで画面の画作りをした場合などは、実際の表示領域まで確認して調整していきましょう。

今はセーフティゾーンを気にする必要あるの?

正直なところ、特に配信コンテンツ等についてはHDや4Kが普通にフル表示されているので気にしなくてもいいというのが結論になります。

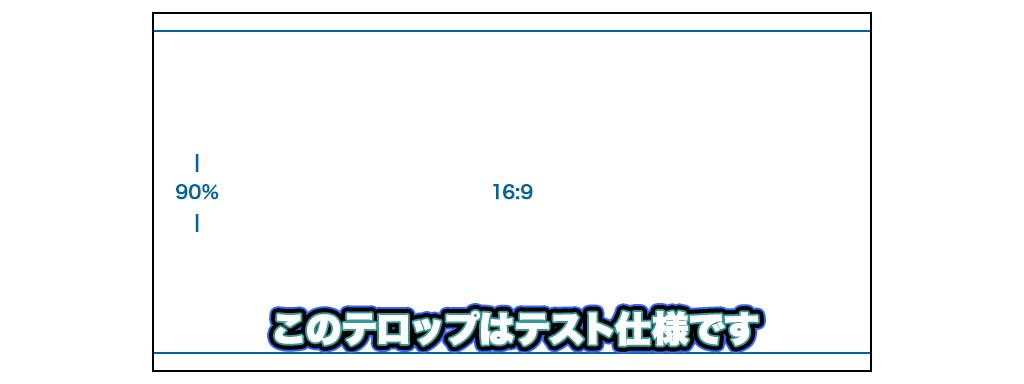

しかしながら配信コンテンツにおいて、例えばYouTubeの場合でも、再生中の画面をクリック/タッチすればタイトルバーとコントロールバーがオーバーレイされて表示されます。

この様なオーバーレイされる付加情報を考慮するかしないかによって、セーフティゾーンを自分でどの様に設定していくかがポイントになっていきます。

筆者も、自分のチャンネルを作って自社コンテンツを作っているのですが、YouTubeの場合は以下のような作り方で進めたりしています。

感覚としては、あんまり画面の下にくっついていると違和感が出てしまうというくらいアバウトです。

(多分ちょこちょこ変わっていきます。)

テロップの1行あたりの文字数は14文字

テロップの文字数は、1行は14文字x2行というのが染み付いてしまっています。

(映画の字幕は基本、14文字x2行が最大)

しかし、何か規格で決められているというわけでもなく、個人の好みや編集意図など、演出的なところもあるのでこのあたりは自由でよいという考えです。

セーフティーと字幕の関係

字幕やテロップについて筆者は、17年間メディア業界で映画コンテンツも扱っていました。

1行あたりの文字数やルールなども、媒体によってテンプレート化をしてきました。

現時点においては、字幕の位置などについては、自分でセーフティゾーンのスタイルを決めればそれで良いと考えています。

人気ユーチューバーの方々を見ていただくと面白いのですが、絶妙にこの辺りを調整している方もいれば、特に気にせず、表現のスタイルとして大きく文字を目一杯に加えている方もいます。

字幕は、特にYouTubeの場合は編集意図が大きく関係しています。

読ませるというよりは映像に動きを保たせて飽きさせないようにするための字幕として扱われることもあります。

焼き付けか字幕レイヤーのどちらか

セーフティーと字幕の関係については、字幕を映像自体に焼き付けるか、再生プレイヤーが字幕の表示機能とレイヤーを保持しているかによります。

映像自体に字幕を焼き付ける場合には、配信されたり他メディアに収録される場合、どれくらいまでセーフティーが必要か分からない場合、セーフティゾーンをかなりとっておく必要があります。

配信先のプレイヤーに字幕の表示機能がある場合は、プレイヤーに準じた字幕テキストを用意すれば良いだけなので、セーフティーを気にする必要はありません。

これからのセーフティゾーン

最近では、スマホの縦と横の画面切り替え時に、横表示の映像コンテンツ表示のまま、表示中央部分だけを縦表示にするハイブリッドコンテンツが出てきました。

また、画角が1:1のスクウェアアスペクト比で表示されるプラットフォームなども出てきています。

他にも様々なアスペクトや解像度の表示がありますが、字幕に関しては、配信においては特にセーフティを気にする必要は無いと考えています。

注意点としては、配信以外のメディア媒体を取り扱うことを想定するかで、それに応じてどのような画作りが必要になるのかが重要なポイントになります。

セーフティーを気にする必要は無くなっている

以前と違い、現在ほとんどのコンテンツ媒体は旧来のセーフティエリアを考慮しなくてもフル表示してくれる環境になっています。

事前に気にする必要があるとすれば

- 映像焼き付け字幕でスマホなどの横表示、縦表示で表示が画角が変わる場合

- 映像焼き付け字幕でPANSCAN表示が想定される場合

- デバイスの解像度によって映像の自動クロップが発生する配信プラットフォームの場合

くらいではないでしょうか。

動画の編集を学ぶ

動画編集の方法や映像制作の作り方を学ぶなら、Premiere Proチュートリアルを利用するのがお薦めです。

ADOBEに登録しなくても無料で見ることのできるコンテンツが豊富に揃っているので役に立ちます。

YouTubeの始め方

YouTubeのチャンネルでは、チャンネル開設から動画のアップ、多言語化による配信対応まで、再生回数アップに繋がる様々な設定項目があります。

詳細は、下記の記事でまとめていますので、参考になれば幸いです。

最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。