YouTubeには、すでに公開されているYouTube動画やYouTubeショート動画内のコンテンツを部分的に切り抜いて、コンテンツを組み合わせて再利用する「リミックス」という編集機能が提供されています。

主な基本機能として

- 動画をショート動画として編集(チャンネル運営者のみ使用可能なオプション)

- サウンド(動画のサウンドをリミックスして使用する)

- 切り抜き(動画の一部分を使用)

- グリーンスクリーン(動画を背景として使用する)

の4つがあります。

どの機能も、うまく使いこなすことで、既存のコンテンツに新しい付加価値を付けてショート動画として公開したり、動画をグリーンスクリーンとして、合成背景として利用することで新しい表現方法を提供することも可能です。

本記事では、筆者が実際にYouTubeでリミックス動画を作成したコンテンツを実例として、YouTubeのリミックスコンテンツについて解説していきます。

YouTubeのリミックスとは?

本記事冒頭では、YouTubeのリミックスで使用できる基本的な機能や使い方を紹介しました。

現在、YouTubeのリミックス機能は、全てのOSで利用する事はできないため、筆者の場合はiOS環境で利用した事例を紹介したり解説していきます。

YouTubeリミックスを利用したり、また自分が作成して公開している動画を、YouTube上でリミックス出来るように許可する際には、著作権や肖像権(第三者の映り込み等に要注意)に十分注意する必要がありますが、それらをクリアして活用すれば多彩な映像コンテンツとしての表現が可能になります。

関連記事

ブログ運営用に書いている記事ですが、YouTubeのチャンネル運用やリミックス利用時の著作権や肖像権に関して役に立てると考えています。

YouTubeでリミックスコンテンツを作る時、リミックスに使用する動画コンテンツは以下の使い方が可能です。

例えば、スマホ上でYouTubeに公開されている動画やショート動画で、リミックスが許可されている動画には「リミックス」と表記されたボタンが、動画概要欄付近に表示されます。

- 自分の動画をショート動画として再編集する(チャンネル運営者のみ表示される)

- 動画のサウンド(音声やBGM)を使用する

- 動画の一部分を切り抜く

- 動画をグリーンスクリーンとして利用する

ことが可能です。

自分の動画をショート動画として再編集する

チャンネル運営者が動画コンテンツを保有して、自分でリミックスするときに選択できる項目です。

既存の公開している動画をショート動画で公開したいときに便利な機能です。

元になる動画から、15秒や60秒という単位で選択して再編集します。

ショート動画へ再編集する際に、テキストやナレーション、タイミングというテキストを表示させるタイミングを編集できるIN-OUT表記テキストテロップ機能や、映像に様々なカラーフィルターを負荷することが出来るので、告知をショートフィードに載せて利用したい時に利用すると便利な機能です。

リミックス動画を作るために、チャンネル運営者だけは自分のチャンネル内にある動画と音声の両方を利用することができます。

動画のサウンド(音声やBGM)を使用する

動画内で利用されているサウンド部分(音声やBGMなど)の一部分を利用する時の機能です。

筆者の場合、コンテンツサンプルとしてYouTubeチャンネルでPiano BGMという再生リストを作成しています。

リミックスで利用できるオリジナルのサンプル音源なので、リミックスを試してみてください。

YouTube上では、自分で作曲した作品を公開している人がスゴく多いので、リミックスとして二次利用できる音源ということが分かれば、その音源を利用して、リミックスコンテンツとして新しい映像部分と組み合わせて動画コンテンツを作ることが可能です。

動画の一部分を切り抜く

例として、リミックスコンテンツに使用する動画を部分的に切り抜いて、その後に自分で作成したコンテンツと繋げるなどの編集が可能です。

例えば、自作したゲームやWebアプリの紹介動画をリミックスして、リミックスコンテンツとして切り抜いた部分の映像が終了したら、新たにそれを解説したり紹介するなどのフォロー動画を追加することが可能な機能です。

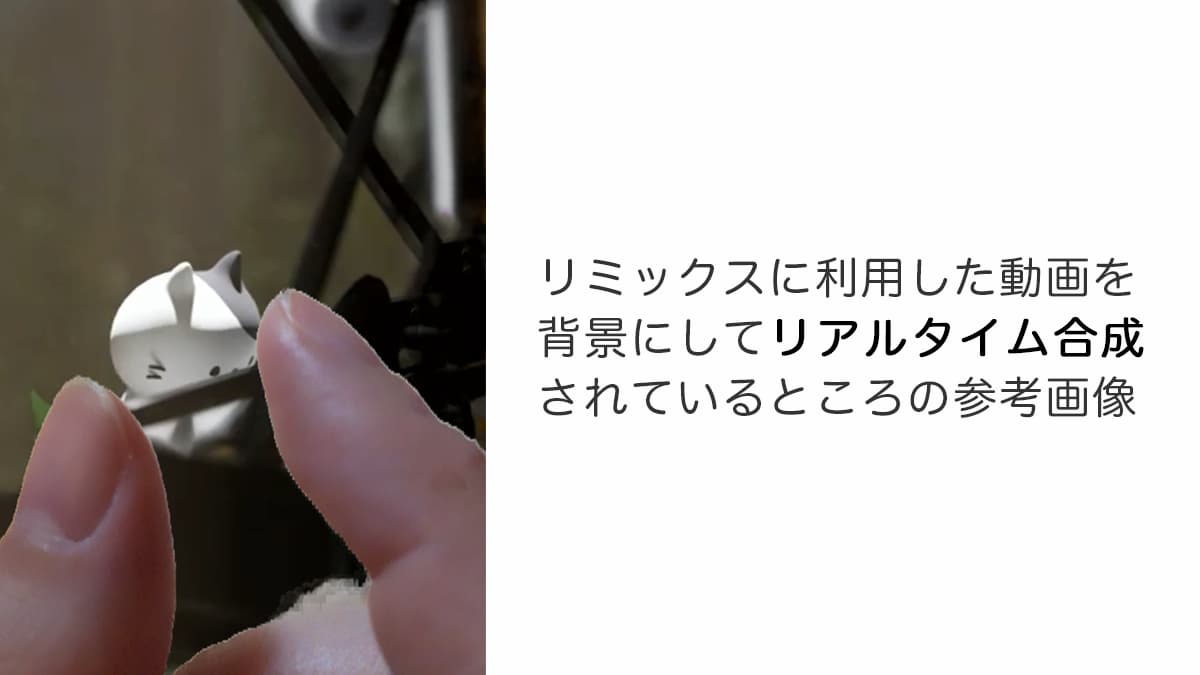

動画をグリーンスクリーンとして利用する

リミックスに利用する動画を合成用背景として利用することが可能です。

多くのコミュニケーションアプリでは、スマホでビデオチャットなどをする時に、背景を自由に切り替えることが可能ですが、それと同じ事ができるイメージです。

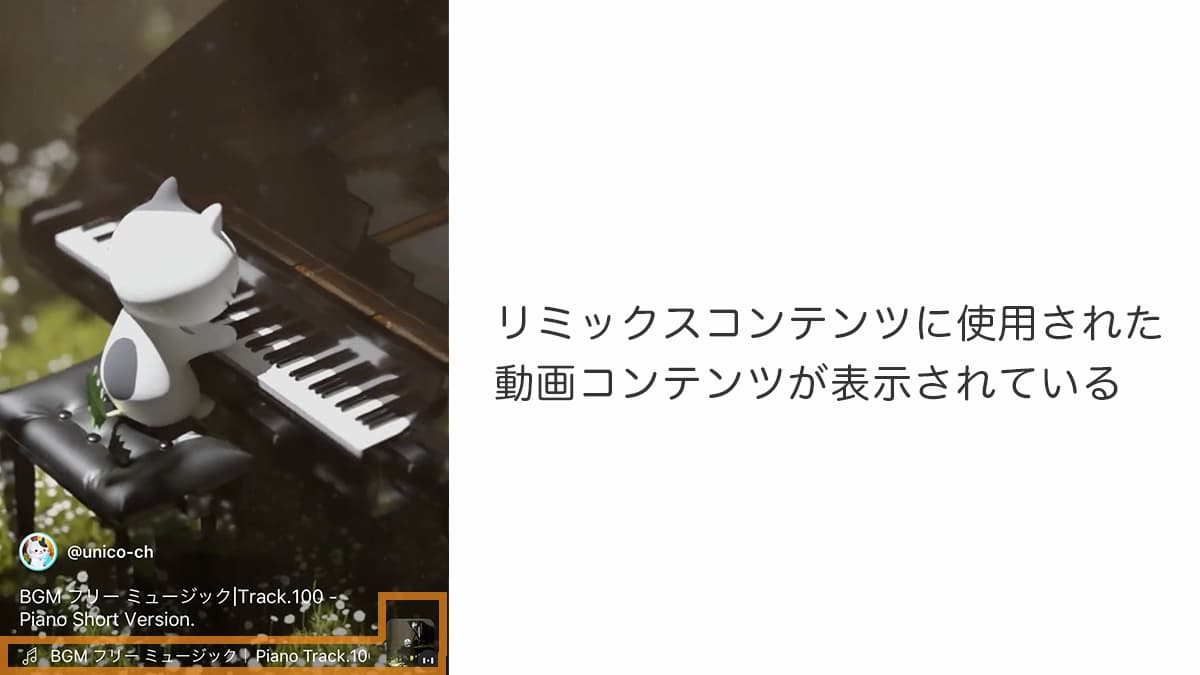

YouTubeでリミックスコンテンツを作成した場合

YouTubeでリミックスコンテンツを作成した場合、ショート動画を作成したときに著作権者表示がされるのと同じく、リミックスコンテンツに利用されたコンテンツが動画上で紹介されます。

また、本記事冒頭で紹介した、著作権や肖像権(第三者の映り込み等に要注意)の部分がクリアされている動画や音源(音楽)を利用できているか注意が必要です。

YouTubeでリミックスコンテンツが作成された場合にどうなる?

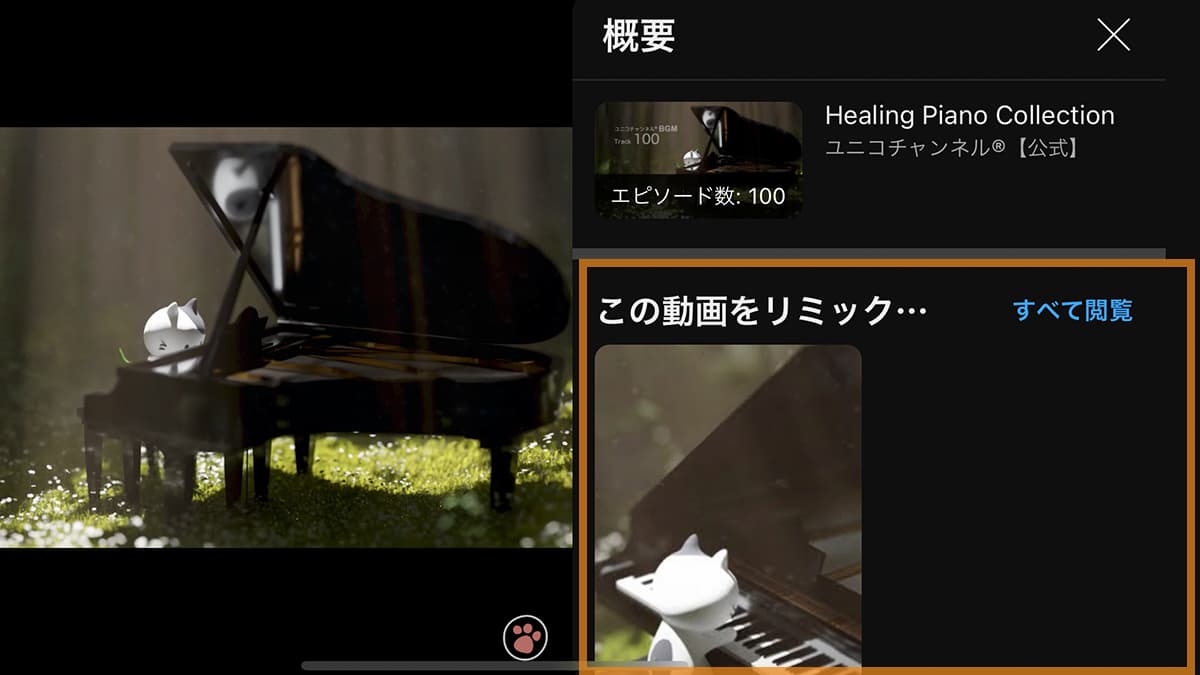

自分で運営しているYouTubeチャンネルの動画がリミックスコンテンツとして利用されると、動画の概要欄下に動画コンテンツが使用されたリミックスコンテンツの一覧が表示されるようになります。

YouTubeのリミックスコンテンツで利用しやすい画像(静止画を動画にしたモノ)や、動画、楽曲などを制作して提供することで、YouTubeチャンネルの登録者数を増やしつつ、認知度を上げることも出来るので積極的に企画して活用していくのが良いと考えています。

特に、YouTubeチャンネルを収益化する際にはチャンネル登録者数を増やすために有効な手段の1つになるので再生リストでコンテンツをまとめて管理しておくと便利です。

但し、YouTubeのリミックスで利用してもらうために、ショートリミックスの利用設定で許可するためには、動画内の著作物などについて自分でコントロール出来る状況になければならない点に注意しましょう。

YouTubeのリミックス動画を投稿してみる

実際に、YouTubeのリミックス機能を利用して動画を投稿する体験ができるように、YouTubeリミックス用の背景動画を用意しました。

完全にオリジナルの動画コンテンツなので非商用・商用問わず、リミックスで試していただければ幸いです。

YouTubeのリミックスを許可しないようにするには?

動画コンテンツを制作していると、第三者の2次利用が許可されていない動画の内容や、映像素材、楽曲を利用するときがあります。

このようなときには、予めショートリミックスでの利用を許可しない設定をしておく必要があります。

設定方法は簡単です。

動画をアップロードして公開する前に、動画コンテンツの設定で「動画の詳細」から、設定可能です。

- 動画と音声のリミックスを許可

- 音声のリミックスのみを許可

- リミックスを許可しない

の3つから選ぶことが可能なので、動画コンテンツの内容に応じて予め設定しておきましょう。

Youtubeのリミックス機能をチャンネル運営に活用する

現在、複数のチャンネルで、リミックス素材に利用できる様々なジャンルのBGMや合成背景用のスチルショーなどを公開しています。

YouTubeショートとリミックスコンテンツ用動画の2つは、特に開設初期のYouTubeチャンネル運営において、チャンネル収益化条件の1つであるチャンネル登録者数1,000人を達成することにおいて非常に助けになる動画形式やジャンルになります。

また、リミックスに利用可能な動画素材を、Webサイトやブログサイトで公開していくと、YouTubeチャンネルとWebサイトやブログサイトの両方から情報発信で多くの人にリーチしていくことが可能になります。

YouTubeチャンネルのリミックス可能なコンテンツを管理する

自分が運営するYouTubeチャンネルで、リミックスが可能な動画と不可能な動画を切り分けて管理するために、非公開の再生リストを作成しておいて管理しておくと便利です。

後からショートリミックスの利用設定を変更するには?

YouTubeでショートリミックスの設定を後から変えたい時には便利な方法があります。

チャンネルコンテンツの一括設定変更は以下の手順で可能です。

- 自分が運営するYouTubeチャンネルのYouTube Studioへアクセス

- チャンネルのコンテンツへ移動

- フィルタでコンテンツを絞り込むか、複数のコンテンツを選択する

- 編集ボタンから「ショートリミックス」を選択

- 一括で適用したいショートリミックスの設定を選択

- 「動画を更新」をクリック

上記の手順で、後から一括してショートリミックスに関する変更をすることが可能です。

YouTubeのリミックス設定は、2023年から利用できるようになっている機能なので、今までの動画でリミックスされても問題ない動画であるか確認をしておいたほうが良い部分でもあります。

YouTubeリミックスが提供されたおかげで、YouTubeチャンネルの運用方法の幅が広がって更に面白くなりました。

リミックス利用も含めた素材チャンネルとWebメディアの同時運用など、マルチメディア展開の方法も新しいアプローチが可能になっているので、どんどんと活用して行きたいところです。

この機能は、Vtuber/ストリーマーとして、実況動画をライブ配信している場合など、当日のライブ配信を開始する前にショート動画として投稿することで、視聴者が来てくれる機会を提供してくれます。

ライブ配信メインで活動している配信者のかたは、ぜひ、活用していきたい機能です。