企業が消費者に向けて発信する自社メディア(ブログコンテンツを含む)のことをオウンドメディアと言います。

その中でも特にブログ運営は、小規模事業者及び中小企業にとって大きなメリットがあります。

ブログを通じて自社のサービスや商品が知ってもらえるほか、ブログからの集客や新たな顧客獲得も見込めます。

また、企業のブランディングも「ブログ運営」は大いに役立ってくれます。

オウンドメディアを活用すれば、企業活動以外にも広告収入(例:Googleアドセンスなど)を中心にした事業展開に切り替えて行くなどの柔軟性も持ち合わせているので、「新たな収入源」として収益を見込むことも可能です。

実際に、筆者自身もオウンドメディアはレンタルサーバーにWordPressをイントールして運用をしています。

本記事では、中小企業のブログ運営がおすすめの理由と企業がオウンドメディアで成功するコツを紹介します。

- 中小企業にブログ運営がおすすめの理由

- オウンドメディアとは?メディア運営のメリット

- オウンドメディアの運営方法と、運営上の注意点

中小企業にブログ運営がおすすめの理由

中小企業に「ブログ運営をおすすめする理由」は3つあります。

- 会社概要、商品やサービスがPRできる

- ブログからの集客、新規の顧客獲得が狙える

- 企業ブランディングの確立

大きくまとめると

- PR

- 集客

- ブランディング

の3点です。

それぞれの内容について、順に解説します。

会社概要から商品やサービスがPRできる

ブログを運営すると、会社概要や企業活動、自社の商品やサービスが効果的にPRできます。

「ブログ」という接点を新たに設けると、コーポレートサイトだけでは伝わりにくい商品やサービスの魅力、企業活動の状況が伝えやすくなり、SNSなどを通じて情報拡散される可能性が広がります。

ブログからの集客で新規の顧客獲得が狙える

ブログを運営すると、ブログを通じた新たな集客が見込めます。

まず、企業が積極的に情報発信すると、読者側と企業との間に「接点」が生まれます。

私たちは接点が多くなればなるほど、相手に対して「親しみやすさや共感」を抱くようになります。

また、親しみやすさや共感は「信頼」へと変化し、企業「イメージ」が向上します。

企業イメージが向上すると最終的には「成約」つまり、企業の販売するサービスや商品を購入する行動(アクション)へつながる可能性を高めていきます。

読者が「顧客」に変わるまでのプロセスは下記のステップのようなイメージです。

接点

親しみやすさや共感

信頼

企業イメージの向上

成約へのきっかけ

一読者から「顧客」へと転換するのが、ブログ運営のユニークな部分です。

また、一度築かれた信頼関係は長期間継続するため、企業の長期安定経営にもつながります。

このほかにも、企業と読み手の「信頼関係が強固」なオウンドメディアであれば、新商品や新サービスの展開がしやすく、他の広告やPRよりもお金をかけずに「最大限の宣伝効果」が得られます。

企業ブランディングの確立

ブログを運営すると、企業ブランディングが確立できます。

前項と被るのですが、企業が情報発信を続けることで、自然と企業イメージは向上します。

例えば、文具メーカー大手のコクヨ株式会社が運営する『WORKSIGHT(ワークサイト)』というオウンドメディアを例に説明します。

さすがコクヨ株式会社が運営しているだけあって、フォントの使い方、レイアウトの組み方など、まるで海外の雑誌やインテリア雑誌のように洗練された媒体になっています。

こうした企業のデザインへのこだわり、コンテンツやコラムの内容を見ているだけでも、企業のセンスや質の高さが、読み手の側にも伝わります。

また、質の高いコンテンツがあれば、自然と企業イメージも向上し「コクヨブランド」へのイメージも高まります。

参考リンク:WORKSIGHT | 働くしくみと空間をつくるマガジンークサイト(コクヨ)

その他、低コストで運用できる

広告会社にPRを依頼すれば、安くても1回で数十万〜数百万円といった莫大な費用が掛かることも多いです。

実際に、筆者がお手伝いしていた、ある大手建設会社は、リスティング広告だけで月50万円〜70万円といった費用を投じていました。

リスティング広告の効果は一時的であり、掲載を止めれば見込み客は集まりません。

しかし、自社でオウンドメディアを運営すれば、長期的にファンと顧客が獲得できます。

費用をかけずに企業のブランディングができるので結果的に「コスト削減」という見方で運用することも可能になります。

また、最近ではメタバース空間に会議室やオフィス、イベント会場を設置することも容易になっています。

関連記事:メタバース空間に会議室を作ってみた実例を紹介【体験用アバターも用意してみました】

リスティング広告、その他WEB広告で「結果が出ない」という方は、長期的安定が見込めるブログ運営(=オウンドメディア運営)に取りかかりましょう。

オウンドメディアとは?

ここまで、中小企業が「ブログ運営」をおすすめする理由について説明をしましたが、企業のブログ運営はオウンドメディアに分類されます。

オウンドメディアとは、企業が自社で保有し運営をするメディアのことで、自社で制作(または外部に委託し)制作されています。

オウンドメディア 【英】owned media

オウンドメディアとは、企業が情報発信に用いる媒体(メディア)のうち、自社で保有し運営・管理しているメディアのことである。

オウンドメディアの典型的な例としては、いわゆる自社サイトが挙げられる。メディアの形態は問われず、自社ブログやメールマガジンも、あるいは紙媒体のパンフレット、リーフレットなどもオウンドメディアに該当し得る。

出典元:weblio辞書「オウンドメディア」より一部抜粋

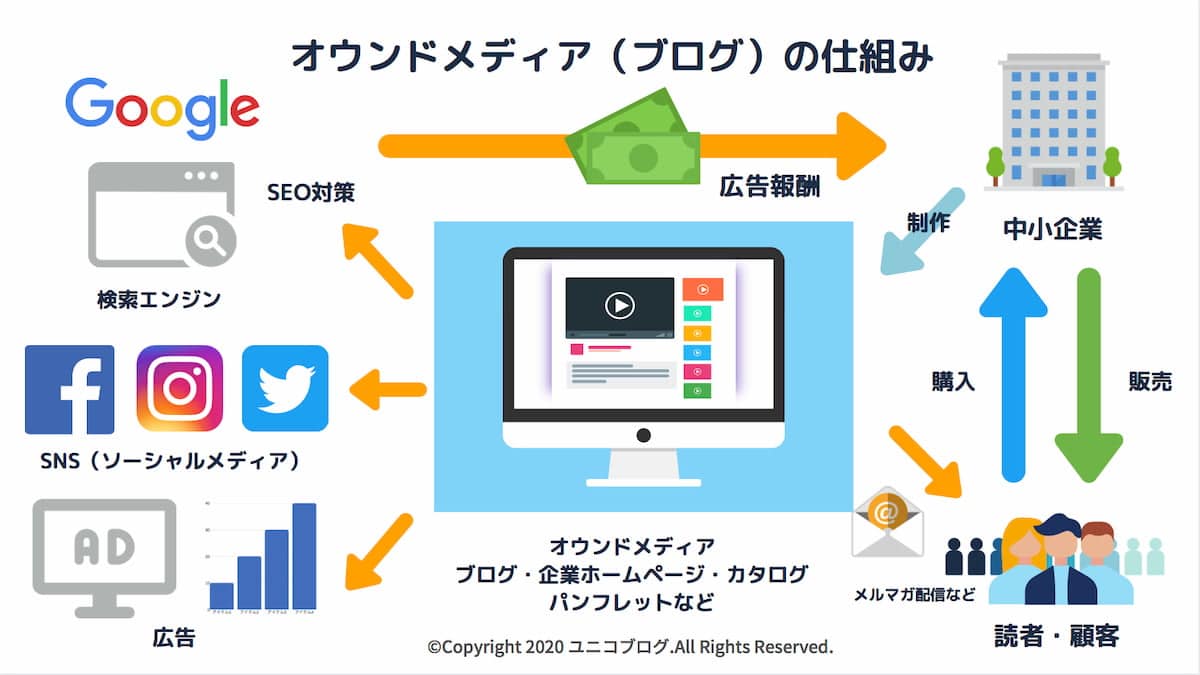

下に、オウンドメディアの仕組みをまとめてみました。

右上の【中小企業】はオウンドメディアを保有し、オウンドメディアの運営を行います。

オウンドメディア内にGoogleの広告(Googleアドセンス)を貼り、収益が発生するとGoogleから中小企業に向けて「規定の広告報酬」が支払われる仕組みです。

オウンドメディアは、企業ホームページやブログなど「Webコンテンツ」に限定されません。

パンフレットやリーフレットなどの紙媒体も、オウンドメディア(owned media)に分類されます。

ブログとオウンドメディアの違い

私たちが混同しやすいものに、「ブログ」と「オウンドメディア」があります。

ブログとオウンドメディアの違いについて、分かりやすく表にまとめてみました。

| ブログとオウンドメディア | 各メディアの違い |

|---|---|

| ブログ | ブログとは、weblog(ウェブログ)の略。個人が自分の意見や感想などを日記のような形で発信するWebサイトをブログと呼んでいる。 |

| オウンドメディア | オウンドメディアとは、owned (自ら)のMedia(メディア)のこと。ブログやコーポレートサイト、パンフレットやリーフレットなど。 企業などが消費者に対して情報発信する媒体をオウンドメディアと呼んでいる。 |

ブログが個人発信の媒体であるのに対し、オウンドメディアは主に企業が発信する媒体を意味します。

中小企業がオウンドメディアを運営するメリット

オウンドメディアを運営するメリットは、本記事の冒頭で紹介をした【PR、集客、ブランディング】の3点に集約できます。

オウンドメディアは、Webサイト、メルマガ・広告配信、ソーシャルメディアとの連携、ニュースメディアへの配信、検索エンジン最適化(SEO)を連携させてアクセス数を増やします。

このようにオウンドメディアへの入り口を増やすことで、相乗的に消費者との接点も増えます。

また、消費者(読者)の数が増えると、潜在顧客の数も自然と増加します。

オウンドメディアで築いかれた「信頼関係」は、自社商品やサービスの売り上げを力強く底上げしてくれます。

また、オウンドメディア運営者と読者の信頼関係が、時間をかけたものであればあるほど、運営する「企業のファン」は途絶えません。

中小企業がオウンドメディアを運営するデメリット

オウンドメディア運営で一番のネックになるのが、人材不足です。

オウンドメディアの魅力は理解できるが「運営の適任者がいない…」と嘆く中小企業経営者は多いです。

実際にメディアの制作、管理・運営をするには、運営スタッフなど「人集め」が必要です。

制作プロセスは、記事のカテゴリ決め、連載のアイデア出し、スケジュール管理、執筆、レイアウト、SEO対策など多岐にわたります。

また、ブログやソーシャルメディアの経験者、WEBデザイン、WordPress(ワードプレス)が操作できるスタッフでなければ、実際に運営までに時間がかかります。

このほか、オウンドメディアを運用するには、Googleの検索意図に答えるコンテンツ制作や、ニュースメディアに配信する前提で「質の高い記事」が書けるライターが必要です。

中小企業がオウンドメディアを運営すると、多くの場合「作れる人がいない」または「リソースが割けない」といった問題に直面します。

自社で運営するか、プロに運営を任せるか

自社での運営が厳しい場合には、専門の会社に運営を任せる方法があります。

オウンドメディアの制作&運営にかかる平均的な費用

オウンドメディアの制作から運営まで依頼した場合、中規模サイトで「20万円〜100万円」程度です。

大規模サイトであれば「100万円〜300万円」程度の初期費用が必要です。

| Webサイトの規模 | 初期費用 | 運用費 |

|---|---|---|

| 小規模サイト | 無料〜20万円 | 1万円〜 |

| 中規模サイト | 20万円〜100万円 | 1万円〜5万円 |

| 大規模サイト | 100万円〜300万円 | 5万円〜20万円 |

| サイトリニューアル | 300万円以上 | 20万円以上 |

初期費用は、サイトの規模によって異なりますが、月々の運用にもお金がかかります。

このため、長期的には他社に任せるのではなく、自社で「運営できる人材を育てる」のが最も良い方法です。

外部の運営に頼っていると運用費だけでも、出費は大きくなります。

また自社で管理できる人材がいなければ、トラブルが起こる度にメンテナンス料や、修理費を払う必要が出てきます。

中小企業の経営で大切なのは、適切な場所に適切な費用を投じることです。

外部に依頼をするのはラクですが、長期的目線で「運営者を誰にするか」決めましょう。

SNSの欠点をカバーするのがオウンドメディアの役割

SNSの欠点をカバーするのがオウンドメディアの役割です。

インスタグラマーやブロガーなど、インフルエンサーにPR依頼する企業も多いのですが、ここ数年消費者の「インフルエンサー離れ」は加速しています。

実際にインフルエンサーが商品をおすすめしても、個人の意見ではなく「企業案件だろう」と消費者側は理解しています。

またソーシャルメディアは、新しい情報にしかアクセスが集まらず、過去の情報活用はほとんど行われません。

しかし、オウンドメディアと連携をさせれば【情報の質と量】が加算され、ソーシャルメディアの弱い部分(過去の情報活用)がカバーできます。

オウンドメディアだけで、集客は成り立ちません。

核となるオウンドメディアが無ければ【PR、集客、ブランディング】の3点は成立しません。

中小企業がオウンドメディアで成功するコツ

自己流で運営をしていても、オウンドメディアは成功しません。

中小企業がオウンドメディアで成功するには「WEBマーケティングの基礎」を理解し、質の高いコンテンツを制作する必要があります。

本項では、中小企業がオウンドメディアで成功するコツを3つ紹介します。

オウンドメディア成功のコツ① 設計にリソースを割く

オウンドメディアで成功するには、設計にリソースを割くことです。

まず、制作に入るメディアのジャンルを決めて市場調査を行います。

市場調査では、Google上の月間ボリューム、関連するキーワード、ユーザーが何を望んでいるのかも合わせて調査します。

市場調査と分析が終わったら、どのような層にアプローチをするのか「ペルソナ」の設定をしましょう。

ペルソナ(persona)とは、コンテンツ、サービスや商品に関わるユーザー像のことで、コンテンツ作成では「人物が実在している」前提で、年齢や性別、職業、家族構成、趣味、休日の過ごし方などを想定し、架空の人物を設定します。

ペルソナを設定すれば、読み手がどのような情報を必要とするのか、ターゲットに必要なコンテンツや記事が設計できます。

オウンドメディアは設計なしでは成り立ちません。

やみくもにブログを量産しても、ターゲットの興味を引くことができず、アクセス数は伸びません。

時間とお金を無駄にしないためにも、コンテンツ設計にはリソースを割きましょう。

オウンドメディア成功のコツ② 情報は正確さが命

オウンドメディアには「正確な情報」が必要です。

裏付けのない情報や正確性に欠ける情報を発信しては、企業イメージが損なわれます。

情報が正しいものか、専門家に意見を求めたり、情報の裏付けを取るようにしましょう。

オウンドメディア成功のコツ③ ニーズに沿った情報の提供

オウンドメディアで成功するには、時代に即した情報や、世の中のニーズにマッチする情報を提供することです。

例えば、中小企業経営者向けて記事を書く場合(2020年であれば)支援制度・給付金などの記事を書けば多くのアクセスが集まり、読み手の役に立つコンテンツが制作できます。

また、主婦向けの記事であれば活動自粛中の「巣ごもり時間を楽しむ」コンテンツや

家族や子どもの健康を守る衛生関連の記事を書くことで、読者の役に立つコンテンツが作れます。

記事作成の原則は【時代、ニーズ、独自性】です。

今、何が求められているのか。常にニュースやSNS(X(旧Twitter)、Instagram、Facebook)に目を通し、話題のニュースから「自社コンテンツで作れるテーマ」を、実際に色々なSNSを利用して常に自社に関連するトレンドを探しましょう。

企業オウンドメディアの代表的なコンテンツ

ここからは、企業オウンドメディアでよく使われる「コンテンツ」を紹介します。

自社サービスや商品を紹介するコンテンツ

オウンドメディアに多いのが、自社製品やサービスを紹介するコンテンツです。

コンテンツはテキストのほか、動画で作成しても訴求力があります。

コーポレートサイトだけでは、潜在顧客の獲得は厳しいです。

しかし、オウンドメディアを「別の入り口」として設けておけば、幅広い潜在顧客との接点が生まれます。

顧客、取引先を活用したコンテンツ

オウンドメディアでは、顧客、取引先を活用したコンテンツが作成できます。

例えば、お客様の声、取引先の方の声などを掲載すれば、読み手の側もサービスや商品の質、企業の信頼度が把握できます。

業界知識やノウハウを解説するコンテンツ

オウンドメディアでは、業界知識やノウハウの紹介、専門知識を解説するコンテンツが好まれます。

自社の専門知識を活かし、読者にとって役立つ情報を提供しましょう。

テキスト以外にも、YouTubeを始めて動画を作成しサイト上で公開するのも賢い方法です。

作成した動画はYouTubeにアップし、ブログに貼り付けておけば【ブログ+YouTube】の両方から集客できます。

また、YouTubeでのチャンネル登録者数、再生回数が伸びれば、新たな収益機会についても検討できます。

YouTube で収益を得るには|YouTube ヘルプ

同じ業界内のニュース、最新情報など

業界内で話題のニュースや最新情報を発信すると、コアな顧客や同業他社が興味を持ってアクセスしてくれます。

また、同じ業界内の企業やサービスを紹介したり、新たな技術や最新情報を発信することは、自社だけでなく業界全体に貢献する行為であり、長期的には「企業の信頼度を高める」効果があります。

アプリ、SNSを活用したコンテンツ

スマートフォンアプリやSNSを活用したコンテンツを制作すれば、オウンドメディアがより使いやすくなるほか、情報拡散のスピードも速くなります。

オウンドメディアをアプリに落とし込む作業は、アウトソーシングでもカンタンに依頼できます。

費用をかけずに制作してくれる、個人やWeb制作会社も多く存在します。

オウンドメディアのアクセス数を上げるSNSを活用していきましょう。ツールとしてアプリやSNSを活用しましょう。

大手企業で成功しているオウンドメディアの事例を見てみる

ブログ運営で勉強になるのが、大手企業のオウンドメディアです。

大手企業は大きな予算を投じて、自社メディアを制作しています。

大手オウンドメディアの例① 経営ハッカー

経営ハッカーは、クラウド会計サービスfreee(フリー)の運営するオウンドメディアです。

経営ハッカーでは、個人事業主や中小企業の会計、財務管理に役立つコラムを掲載するほか、経営者へのインタビュー記事、節税、会社設立、資金調達、税金の基礎知識まで、「お金にまつわる」幅広いジャンルのコンテンツを制作しています。

また経営ハッカーは記事の質も高く、コンテンツの作り方や記事の書き方でも参考になります。

ライターや編集者、オウンドメディア管理者の方はチェックしておきましょう。

参考リンク:経営ハッカー|freee株式会社

大手オウンドメディアの例② マイレピ(P&G)

マイレピは、P&Gの運営するオウンドメディアです。

同サイトでは、毎日の生活をもっと楽しくするための「ライフスタイル情報」を発信しています。

このほかにも、仕事や子育て、家族の健康、ビューティー(ヘアケア、スキンケア)などP&Gの商品を通して、日常生活に役立つ情報を提供しています。

自社商品をPRする際、マイレピを参考にすると「どのようなコンテンツが必要なのか」サイトの設計や、PRの企画が立てやすくなります。

参考リンク:マイレピ|Procter & Gamble.

大手オウンドメディアの例③ ワークサイト(コクヨ)

ワークサイトは、文具メーカー大手、コクヨ株式会社(同社ワークスタイル研究所)が運用するオウンドメディアです。

ワークサイトのキャッチコピーは【働く仕組みと空間をつくるマガジン】で、文具の情報はほとんどなく、オフィス環境や幸福度の高い働き方、職場でのIT活用といったテーマが中心です。

ワークサイトはウェブ版だけでなく、紙媒体での発行(年2回)もあり、全国の書店やAmazonでも購入できます。

ワークサイトは、数あるオウンドメディアの中でもデザイン性、コンテンツ作成力が非常に高く、デザイナー、ライターや編集者、オウンドメディア管理者にとって参考にしたいサイトです。

参考リンク:WORKSIGHT | 働くしくみと空間をつくるマガジンークサイト(コクヨ)

オウンドメディア運営に必要なもの

オウンドメディアには、独自ドメインやレンタルサーバー、ブログを作成するWordPress(ワードプレス)、収益を得るためのGoogleアドセンス、オウンドメディア管理者、制作者などが必要です。

本項では、オウンドメディア運営に必要な「人ともの」を紹介します。

オウンドメディア(ブログなど)

オウンドメディア運営には、制作したコンテンツを公開するためのWebサイトが必要です。

オウンドメディアのブログで、無料ブログ(例:Amebaブログ、ライブドアブログなど)は、なるべく避けてください。

企業の信頼度を高める上でも、無料ブログではなく、独自ドメインを取得し、WordPressで制作・管理をおすすめします。

ワードプレスは無料で使用できますが、レンタルサーバーの利用や独自ドメイン取得には各種費用が掛かります。

独自ドメイン取得に掛かる費用と項目

| WordPress(ワードプレス) | 無料 |

| 独自ドメイン取得 | 年間 1円〜2,000円程度 ※ ドメインの種類によって異なります。 |

| レンタルサーバー | 月1,000円前後 |

個人でも利用しやすいレンタルサーバーなどを選んだ場合、【サーバー代+ドメイン取得費用】で年間のコストは、約13,000円〜15,000円程度くらいです。

自社で準備をすれば、制作会社に依頼をするよりも安く「自社の好みに合わせて」オウンドメディアが制作できます。

独自ドメインを取得し、レンタルサーバーを準備したらWordPress(ワードプレス)をインストールしましょう。

WordPressを設定した後であれば、スマートフォン(iPhone、Android)でも操作できます。

以前と違い、Webサイトや企業ブログサイトの立ち上げに必要な独自ドメインの取得からレンタルサーバーのセットアップ、WordPressのインストールまでクリック感覚でセットできてしまうほどに簡単になっています。

外注せずに自分でセットするとして、初めてでも1時間、2回目のセットアップは10分〜20分くらいでWordPressのセットアップが出来るようになるでしょう。

WordPressが準備できたら、有償のWordPressのテーマを導入すれば、すぐに素敵なサイトデザインが完成します。

自分でサイトデザインを整えることが出来れば、Webサイトにかける費用をかなり安くすることも可能です。

Google AdSense(グーグルアドセンス)

Googleアドセンスは、Googleの提供する広告配信サービスです。

Googleのサイト審査にパスすれば、連動型広告がオウンドメディア内に設置でき、広告がクリックされるとGoogleから報酬が支払われる仕組みです。

Google アドセンスは、誰でも無料で利用できます。ブログの開設後まずはGoogleアドセンスを設定しましょう。

Googleアドセンスの設定方法は、下の記事にて詳しく解説しています。

関連記事:Googleアドセンスの審査や運用で参考になるブログサイトの紹介

オウンドメディア管理者

オウンドメディアには管理者が必要です。

オウンドメディア管理者は、媒体の監督でありコンテンツの編集者でもあります。

オウンドメディアの制作、運用、管理まで統括する管理者をひとり選んでください。

オウンドメディアには管理者には、高いディレクション能力が求められます。

コンテンツの制作について指揮をとるほか、コンテンツの設計、市場調査、SEO対策のほか、ライターや編集者、デザイナーを取りまとめる必要があります。

オウンドメディア管理者は、経験者から選出しましょう。

オウンドメディアについて「0から勉強する」場合、どうしても時間が掛かってしまいます。

適任者がいない場合には、オウンドメディア運営に詳しい人に力を借りて(外部へのアウトソーシングでも構いません)、運営が軌道にのるまでの間サポートを受けましょう。

また、外部にアウトソーシングをした場合、自社での後継者育成(オウンドメディアには管理者の教育)にもリソースを割きましょう。

関連記事:ホームページとブログを連携して運用するときに効率的なやり方を解説

WEBデザイナー・イラストレーター

WEBデザイナーを独自採用する必要はありません。

例えばイラストの場合、社内でデザインやイラストが得意なスタッフがいれば、コンテンツ作成をサポートしてもらいましょう。

ただし、ポータルサイトの建物となる「WEBデザイン」については、専門知識を持ったスタッフに依頼しましょう。

適任者がいない場合は、サイトの制作のみ外部にアウトソーシングしてもOKです。

などのクラウドソーシングサービスでも、優れたWEBサイト制作者が見つけられます。

ライター・編集者

オウンドメディアの運営には、コラムやコンテンツを作成するライターや編集者が必要です。

ライティング専門の会社に依頼をすると、1文字8円〜10円といった費用が掛かります。

クラウドソーシングサービスの場合、優れたライターを見つけるのは困難です。

一定の質を求めるのならば、ライティング専門会社またはクラウドソーシングサービスに相談し、経験のあるライターを揃えてもらいましょう。

このほか自社で「文章を書くのが得意」というスタッフがいれば、記事執筆をお願いするのも一つの方法です。

画像素材

オウンドメディアの運営には、ここまで紹介したスタッフのほかにも、広報担当者、イラストレーター、カメラマン、校閲者が必要な場合もあります。

サイト内で使用するイラストや写真については、ストックフォトやストックイラストレーションを利用しましょう。

代表的なストックフォト・ストックイラストレーションサービス

ストックフォト(またはストックイラストレーション)とは、定額制でイラストや写真が使用できる、便利なサービスです。

Shutterstock

| 素材の数 |

| 3億点以上 |

| 費用 |

| 定額プランは6,000円から 。1カ月無料体験可能 |

| Webサイト |

| ShutterStock |

Adobe Stock

| 素材の数 |

| 1億点以上 |

| 費用 |

| 定額プランは3,480円から。 1カ月無料体験可能 |

| Webサイト |

| Adobe Stock |

gettyimages

| 素材の数 |

| 3億点以上 |

| 費用 |

| 1枚12,000円から ※ パック割引あり |

| Webサイト |

| gettyimages |

PIXTA

| 素材の数 |

| 5,090万枚以上 |

| 費用 |

| 1枚39円から 定額プランは6,380円〜 |

| Webサイト |

| PIXTA |

123RF

| 素材の数 |

| 3,000万枚以上 |

| 費用 |

| 1枚21円から 定額プランは3,500円〜 |

| Webサイト |

| 123RF |

こうしたサービスを活用すれば、質の高いフォトグラファーやイラストレーターの作品が使用でき、人件費をかけることなく優れたコンテンツが制作できます。

オウンドメディアに必要なPDCAとは?

オウンドメディアにはPDCAが必要です。

PDCAとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)それぞれの頭文字を取って「PDCA」と呼んでいます。

オウンドメディアの場合、上のPDCAは以下のように置き換えられます。

オウンドメディアにおけるPDCA

| Plan(計画) |

| ペルソナの設定、KPI(Key Performance Indicator、重要業績評価指標の略)の設定 |

| Do(実行) |

| 計画の実行 |

| Check(評価) |

| アクセス状況の解析、KPIの検証など |

| Action(改善) |

| 改善状況の把握、改善策の施策 |

ビジネス同様、オウンドメディアの運営には「戦略」が必要です。

オウンドメディアをつくってもアクセスが集まらないようでは、時間を割く意味がありません。

オウンドメディアでは、PDCAのサイクルを回しながら「読者に突き刺さる記事」やコンテンツをつくる必要があります。

ただし、PDCAだけではコンテンツは成立しません。

PDCAを効果的に回すには、数値や計画は具体的かつ詳細にしておくことです。

また、計画通りに実行できているか定期的に評価・確認する作業も必要です。

オウンドメディア運営を成功させるには、「PDCA+α」の部分で総合的に管理できる「オウンドメディア管理者」を採用しましょう。

オウンドメディアを継続するコツ

オウンドメディアを継続するには、「社内での役割」を先に決めておくことです。

本記事の前半でも説明をしましたが、オウンドメディア管理者、サイトを制作するスタッフをはじめ、オウンドメディア運営に必要な人材を集めましょう。

オウンドメディアは一人で運営できません。

役割を分担し、それぞれが運営に携われば、コンテンツの更新や記事制作も苦ではありません。

チーム作りはオウンドメディアの運営の第一歩であり、チームワークの良さが、オウンドメディアを成功へと導きます。

関連記事:ホームページとブログを連携して運用するときに効率的なやり方を解説

オウンドメディア運営の注意点

オウンドメディア「運営の注意点」をまとめてみました。

オウンドメディア運営の注意点① ライターや編集者の質を妥協しない

ライターや編集者の質で、妥協してはいけません。

制作費「1文字1.0円〜2.0円」といった格安ライティング会社も存在しますが、安い費用ではそれなりの記事しか集まりません。

また、クラウドソーシングサービスにも「1文字0.5円〜1.0円」で請け負うライターも多いのですが、質の高い記事を見つけるのは難しく、SEO的にも結果の出ない記事が量産されるだけです。

低品質の記事を避けるには、質の良いコンテンツを書くライターや編集者を見つけることです。

採用に時間が掛かりそうな場合には、SEOに強いライティング専門会社に依頼をするか(制作費用は高めです)、個人で信頼のできるライターや編集者を見つけましょう。

オウンドメディア運営の注意点② インフルエンサーに頼りすぎない

最近では、インフルエンサーにPRが依頼できる専門の事務所も多いのですが、インフルエンサーに頼り過ぎるのは考えものです。

本記事の中盤でも説明しましたが、インフルエンサーやSNSだけでは【PR、集客、ブランディング】の3点は成立しません。

インフルエンサーを多用するとステルスマーケティングが疑われるなど、企業イメージが損なわれます。

長期的に安定するためにも、オウンドメディア運営は「自社メディア制作」を軸に進めていきましょう。

質の高いコンテンツを制作すれば、企業イメージは自然と向上します。

オウンドメディア運営の注意点③ 情報の裏付けを取る

オウンドメディアの記事は、「情報の裏付け」を徹底してください。

以前、医療関連のまとめサイト(株式会社DeNAのWELQ)において、不正確な医療情報記事が大量公開されていたことが社会的問題となりました。

2016年末まで、株式会社DeNAのキュレーションサイトは業界でも、大きな勢いと利益を生み出す「人気サイト」でした。

しかし、素人による不正確な医療記事が大量生産されたことで、株式会社DeNAの企業イメージは失墜したのです…。

中小企業であっても、信憑性の低い記事や不正確な記事を掲載してはいけません。

本項①の注意点で取り上げた「ライターの質」も記事の正確性に関わってきます。

優れたライターや編集者は、掲載する情報の裏付けを取った上で記事を制作しています。

オウンドメディア管理者は、記事やコンテンツ情報の裏付けを徹底するようにしましょう。

また、WEBライターの一部は、他サイトの記事をコピーして使っていることがあります。

コピーコンテンツは、記事の質だけでなくサイト全体の信頼を損ないます。

ライターの書いた記事がコピーコンテンツでないか、専用のツールを使って必ず調べるようにしてください。

オウンドメディア運営の注意点④ SEO対策を怠らない

SEOの対策を怠っていては、アクセスは集まりません。

SEOのルールは3カ月、6カ月といった短いスパンで変わっていきます。

オウンドメディア管理者は、SEOの動向を注視しましょう。

GoogleがSEOで評価するのは、オリジナリティと読者の役に立つ「質の高いコンテンツ」です。

小手先のSEOテクニックではなく、質の高いコンテンツ制作を続ければ、Googleからの評価は自然と上がっていきます。

SEOの情報収集も必要ですが、記事やコンテンツの品質向上を目指しましょう。

参考リンク:Google検索セントラル

オウンドメディア運営の注意点⑤ 情報共有の方法を統一する

オウンドメディア運営では、情報共有の方法を統一しましょう。

最近ではリモートで制作をするのが、新たなスタンダード(社会基準)になっています。

しかし、社内で情報共有する状況において、ZOOM、Skype、slack、チャットワークなど、情報共有の方法がバラバラではコンテンツ制作に支障が出ます。

オウンドメディアの運営に関わるスタッフは、情報共有ツールを統一しましょう。

そして、記事の進捗状況が分かるよう、このあたりの「管理ソフト」も統一し情報共有をしてください。

筆者の場合、今までは主要なビジネスチャットツールについて、かなりの数のツールを利用していましたが、最近はGoogle Workspaceだけに絞って利用するようになり、その他のビジネスチャットツールはアカウントも含めて用意してもらうようにしました。

中小企業のオウンドメディア運営で役立つサイト

最後に、中小企業のオウンドメディア運営で役立つサイトとブログを集めてみました。

オウンドメディア運営で役立つサイト&ブログ

| オウンドメディアライブラリ |

| 日本最大級、国内800件以上のオウンドメディアを紹介するサイト。 |

| オウンドメディア.com |

| 大手、中小企業、個人まで日本全国のオウンドメディアを紹介するサイト。 |

| 【厳選6社】採用オウンドメディア成功事例。参考にしたい運用(APPMART) |

| オウンドメディアの成功事例を紹介。オウンドメディア運営の成功には「何が必要なのか」分かりやすく解説しています。 |

| 企業ブログは何を発信すべきか?中小企業のオウンドメディア活用術(ウェブタメ!) |

| ホームページ制作会社の検索サイト。企業ブログでは、何が必要なのか。ポータルサイト運営の方法や活用術を紹介しています。 |

| 個人・中小企業はまずはブログを書くべきだと思う理由(オレインデザイン) |

| 岐阜市を拠点に活動しているフリーランスWeb制作者オレインデザインさんのホームページ。ブログ運営のメリットについて解説しています。 |

| 失敗しないオウンドメディアの作り方・立ち上げ方~初心者も確認しておきたい7記事まとめました~ |

| SEO対策運営ツールMIERUCA(ミエルカ)のオウンドメディア。自社メディアの作り方を初心者にも分かりやすく解説しています。 |

このほかにも、ブログ運営について詳しく解説した書籍や、動画(YouTube)などが出ています。

オウンドメディア運営に「正解」はありません。

さまざまな成功例をもとに、自社に合う方法で「オウンドメディアの作り方」と運営方法を学んでいきましょう。

中小企業はブログを書いて自社コンテンツを充実させよう!

今回は中小企業のブログ運営をするメリット、運営方法について解説しました。

ブログはこれからも、需要の高まるツールです。

運営には戦略も必要ですが、運営ルールをマスターするのは難しくありません。

2020年初頭から経済が落ち込む中、最も即戦力になるのがWEB上のコンテンツやオウンドメディアです。

オウンドメディアを活用すれば、自社の営業マンとして24時間休むことなく集客をしてくれます。

中小企業は自社メディア(オウンドメディア)を運用し【PR、顧客の獲得、ブランディング】を成功させましょう。